傍晚六点,王女性家的门铃按时响起。推开门,13岁的儿子小宇把书包甩在沙发上,熟练地摸出手机刷起短视频。直到晚饭端上桌,他的手指仍机械地滑动着屏幕,连筷子都懒得动。如此的场景,正在无数中国家庭中上演。

1、被手机绑架的课后时光

某重点中学班主任李老师发现,班上近半学生放学后第一件事就是看手机:有些追更游戏网红主播,有些沉迷社交软件,甚至有学生在数学课上用草稿纸画游戏攻略。更让人担心的是,这种依靠正侵蚀着青少年的认知能力注意力碎片化、深度考虑能力退化、情绪调节失去控制等问题日益凸显。

2、手机依靠背后的三重困境

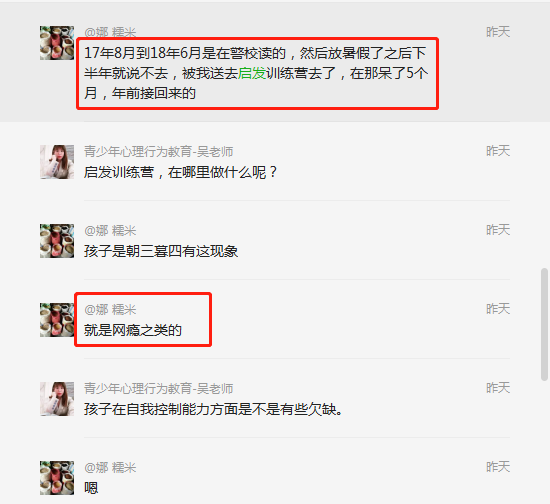

家庭教育的失焦:当爸爸妈妈下班后瘫在沙发刷手机时,孩子自然有样学样。某心理健康咨询机构案例显示,78%的手机依靠儿童来自手机型家庭,父母日均用时长超越6小时。

社交需要的错位:青春期孩子渴望被关注,而虚拟世界提供了即时反馈机制。

14岁的小雨坦言:在班级群发消息,5秒内就有同学回话,比现实聊天痛快多了。这种即时满足感,让线下社交变得索然无味。

教育方法的滞后:传统说教在数字原住民面前效果甚微。北京师范大学教育专家指出,单纯禁止用手机反而会激起逆反心理,重点是要打造数字素养教育体系,教会孩子怎么样与科技共处。

3、破局之道:构建健康数字生态

家庭契约的智慧:家庭使用321时间管理法:天天30分钟自由用,20分钟亲子共读,10分钟运动挑战。通过可视化时间银行,让孩子自主掌控数字生活步伐。

线下社交的重建:推出无手机社团,组织剧本杀、城市探索等活动。参与学生表示:在真实互动中,我掌握了察看表情、控制情绪,这类是屏幕教不会的。

教育场景的改革:开发数字公民课程,通过模拟社交平台场景,教会学生辨别互联网谣言、防范互联网暴力。校长介绍:大家不是要造反科技,而是培养驾驭科技的主人。

教育从来不是非此即彼的选择题。在智能手机深度渗透生活的今天,与其筑起高墙,不如搭建桥梁让科技成为拓展认知的翅膀,而非禁锢成长的枷锁。这需要每一个家庭、每所学校一同探索,在数字浪潮中为青少年筑起温暖的港湾。